天桥脑科学研究院《科学》杂志研讨会:脑科学(2)

【作者】网站采编

【关键词】

【摘要】据悉,这项研究是由中国国家自然科学基金,上海市教委-高峰高原临床医学建设计划等资助,上海市精神卫生中心研究基金、以及TCCI转化中心(天桥脑科

据悉,这项研究是由中国国家自然科学基金,上海市教委-高峰高原临床医学建设计划等资助,上海市精神卫生中心研究基金、以及TCCI转化中心(天桥脑科学研究院和上海周良辅医学发展基金会合作成立的上海陈天桥脑健康研究所)等机构的支持。

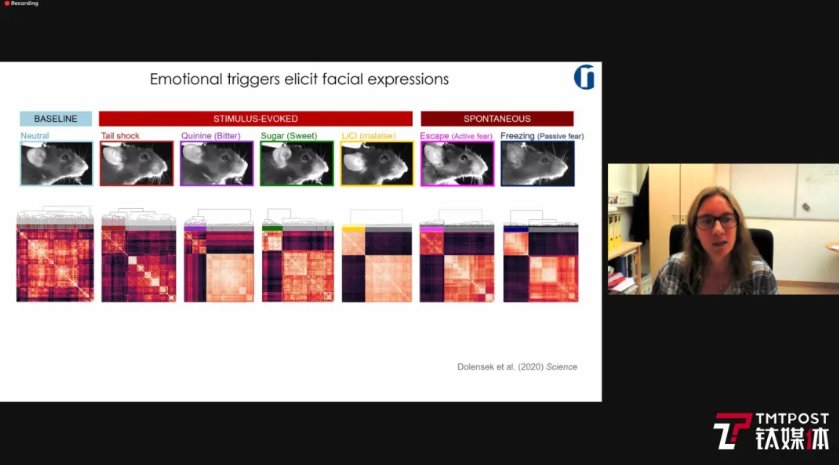

用老鼠的情绪表达佐证人脑的“情绪神经元”

第二位演讲者是德国马克斯·普朗克神经生物学研究所的娜丁·戈加拉(Nadine Gogalla)。她在研讨会上分享了关于用机器学习技术获取老鼠的情绪表达与神经关联,从而通过情绪发现人脑奥秘的研究故事。

实际上,情绪的神经生物学起源对研究人员来说十分神秘。科学家们仍然没有充分理解情绪是如何在人脑的复杂回路中出现的,只能通过理解如小鼠等动物情绪的实验尝试,从而探究人脑对于情绪的分析与表达。

过去几年,戈加拉博士和同事们通过一种AI 机器学习算法来分析小鼠的面部表情,用先进的机器视觉技术在毫秒时间尺度上客观和定量地对鼠标面部表情进行分类,识别出了诸如愉悦、厌恶和不适等情绪相关的面部表情,并佐证至人类的基本情绪,进而深层研究人类大脑内部情感体验区域——岛叶(Insula)皮层的反馈,从而表明了“情绪神经元”的存在。

据悉,这一研究成果于去年4月3日登在了《科学》杂志上。

“我们的工作提供了一种客观的分析工具,它对于理解情绪的神经生物学机制,识别物种特异性情绪以及确定个体之间的变异性是至关重要的。”戈加拉博士在本次研讨会上表示,他们从这一研究中发现了情绪状态的神经学起源,这项工作可能有助于朝着一种更加普遍且基于演化的情感定义及其跨物种的神经基础迈进。

实际上,与人类相似,当小鼠尝到了甜味或苦味,或变得焦虑时,它们的脸看起来完全不同。有了这种测量小鼠情绪的新方法,神经生物学家将得以研究大脑中产生和处理情绪的基本机制。利用机器视觉,研究人员能够可靠地将五种情绪状态与小鼠的面部表情关联起来:小鼠的快乐、厌恶、恶心、疼痛和恐惧,对于计算机算法来说,小鼠的每个面部表情和情绪是有明显差异的。

研究表明,小鼠的面部表情实际上不仅仅是对环境的反应。它反映了触发因素(trigger)的情感价值。戈加拉举了个实验中的例子,当口渴的小鼠舔糖水时,它们露出的表情要比饱足的小鼠愉悦得多,而尝了非常咸的水的小鼠则表现出“厌恶”的表情。从这些实验和其它实验中,研究人员得出结论:脱离感官刺激,面部表情实际上反映了一种情绪的内在特性。

发现小鼠面部表情的主要好处是让人类得以探索产生情绪的机制。论文显示,大脑区域是岛叶皮层(insular cortex),可以与动物和人类的情感行为和情感感知相关。当科学家们用双光子显微镜测量单个神经元的活动,并同时记录小鼠的情绪面部表情时,竟显示出,人类岛叶皮层的单个神经元反应与小鼠的面部表情强度相同,发生时间也完全相同。此外,每个神经元只与一种情绪有关联,即存在“情绪神经元”这种观点。

线上研讨会中,戈加拉博士表示,这一研究可以确信,情感也存在于孤独的动物身上,它们只是保护了自己的情感而已,所以说明动物也有沟通和社交功能,情绪对个人或动物来说是具有非常主观和自我的功能之一。

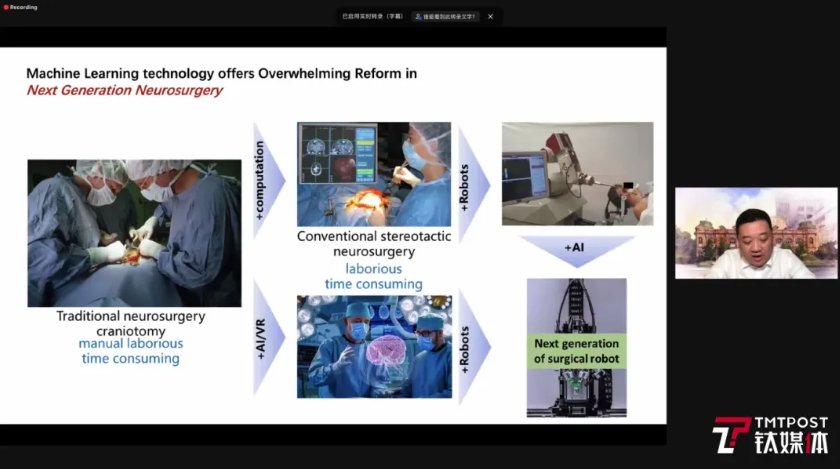

机器学习是临床中重要医疗工具之一

10月8日凌晨的在线研讨会上,华山医院院长、TCCI转化中心主任毛颖教授发表演讲,详细分析了 AI、机器学习(Machine learning,简称 ML)等技术方法对于潜在的临床实践(即诊断、治疗)神经外科学中带来的影响。

毛颖表示,ML 的意义与人类大脑的学习模式是一致的,主要取决于经验的积累、应用和修改。而ML 不等于AI,他认为,ML 不仅是 AI 的一部分,而且AI 中最重要的部分主要还有深度学习和强化学习,这些非常流行的精确学习技术方法,现在都属于机器学习的范畴。

随着ML算法的发展和演变,其技术已广泛应用于包括神经外科在内的医学教育疾病诊断的术前计划、互操作、导航指引等。例如,传统的开颅手术耗时且有风险,而未来随着装配下一代AI技术的神经外科职能机器人,神经外科医生将在手术中非常有效和容易实现手术,降低手术过程的风险。

据悉,毛颖教授是中国著名神经外科专家,现任复旦大学附属华山医院院长,还担任中华医学会神经外科分会候任主委等诸多重要学术职务。

文章来源:《中华神经外科疾病研究杂志》 网址: http://www.zhsjwkjbyjzzgw.cn/zonghexinwen/2021/1015/562.html